图文详情

图文详情

【2025年2月25日】,复星医药正式宣布国家药品监督管理局(NMPA)已批准万缇乐®(盐酸替那帕诺片)在中国上市,用于控制对磷结合剂疗效不充分或不耐受的慢性肾脏病(CKD)成人透析患者的血清磷水平。

全新机制降磷药物重磅上市,为我国透析高磷血症患者带来“福音”

万缇乐®是全球首个且目前唯一获批的磷吸收抑制剂,该药2023年先后在日本和美国获批用于透析患者的高磷血症。

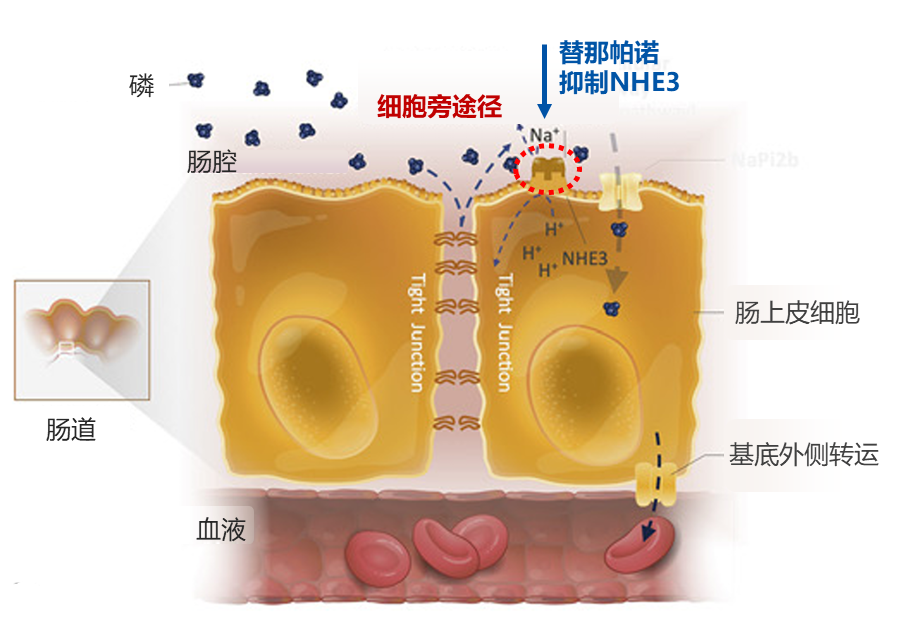

万缇乐®是一种局部作用、针对表达于小肠和结肠上皮顶端的逆向转运蛋白钠/氢交换体3(NHE3)的抑制剂,通过抑制NHE3,使细胞间连接变得紧密,降低肠道磷酸盐吸收的主要途径(细胞旁途径)磷酸盐的通透性,减少磷酸盐的吸收,从而降低血磷。由于其全新机制,万缇乐®不仅单用可以显著降磷,还可与现有磷结合剂联用,进一步显著提升达标率。此次万缇乐®在我国获批上市,无疑是给中国透析高磷血症患者带来新的希望。

替那帕诺作用机制图

万缇乐®重磅研究结果一览

【替那帕诺降磷疗效显著】

日本一项8周的多中心、随机双盲、安慰剂对照III期研究,入组164例患者,分别给予替那帕诺或安慰剂治疗8周,替那帕诺组和安慰剂组血磷较基线的变化差值为-0.63 mmol/L (P<0.001),接近70%的患者实现血磷达标(日本血磷达标范围:1.13-1.94 mmol/L)。

在中国血液透析患者中进行的一项为期4周的III期研究证实替那帕诺在中国人群中同样具有良好的降磷疗效,研究期间可实现40%-50%的患者血磷达到中国透析质控达标标准(<1.78 mmol/L)。

【全新机制,显著提升磷结合剂治疗不达标人群血磷达标率】

美国一项10周的多中心、随机、开放标签研究,纳入303例磷结合剂治疗不达标患者,采用两种方案,将磷结合剂治疗转换为以替那帕诺为基础的降磷方案(直接转换和减量转换)。两组患者具体用药方案分别为:直接转换组停用磷结合剂,加用替那帕诺30mg bid治疗,若血磷仍不达标,可逐渐加用磷结合剂;减量转换组将磷结合剂剂量减半,加用替那帕诺30mg bid治疗,根据血磷情况,对磷结合剂剂量增减。转换为以替那帕诺为基础的降磷方案治疗10周,血磷达标率提升34.4%-38.2%。

日本一项为期6周的随机、双盲、安慰剂对照研究,入组磷结合剂治疗不达标的血液透析患者47例。在原有磷结合剂治疗基础上,分别加用替那帕诺或安慰剂治疗6周,替那帕诺+磷结合剂联用组与单用磷结合剂血磷较基线的变化的差值为-0.67 mmol/L (P<0.001)。单用磷结合剂组达标率仅25%,联用组血磷达标率达73.9%,提升近50%。

【降低药片负担、改善排便,提升患者服药体验】

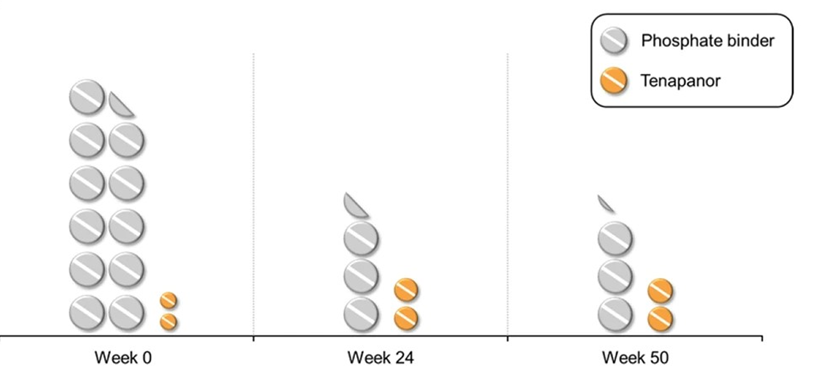

一项为期52周的多中心、开放标签、单臂研究,纳入212例服用磷结合剂治疗的血液透析患者,在维持等效降磷的情况下,替那帕诺逐步替换磷结合剂,患者磷结合剂的服药片数从基线时11.4片/天降至52周的3.1片/天;降磷药物降磷药物总片数降低55%、总体积降低70.8%。

磷结合剂转换为替那帕诺为主的降磷方案显著降低药片负担

美国IV期临床研究3,纳入磷结合剂治疗不达标患者303例,转换为以替那帕诺为基础的降磷方案治疗10周,血磷达标率提升34.4%-38.2%的情况下,降磷药物总片数可以降低33%-56%。有84.4%的患者认为以替那帕诺为基础的降磷方案优于单用磷结合剂治疗,降低药片负担、改善排便是患者认为新降磷方案更优的主要原因。

总结

目前我国维持性透析患者突破100万,其中76%的患者存在高磷血症,而血磷整体达标率仅39%(血磷1.13-1.78mmol/L);若根据我国CKD矿物质和骨异常诊治指南规定血磷控制在0.87-1.45mmol/L,达标率只有26.7%。目前我国现有降磷药物均为磷结合剂,由于磷结合剂机制雷同,联用疗效提升有限;胃肠道不适发生率较高;药片负担重,影响患者长期依从性等导致高磷血症治疗存在诸多临床未被满足的需求,随着首个且唯一磷吸收抑制剂万缇乐®的出现,预示着透析患者高磷血症的治疗将进入到多机制药物协同治疗的新时代。相信万缇乐®在我国获批上市,将会惠及更多CKD透析高磷血症患者。

参考文献

Fukagawa M, et al. Am J Kidney Dis.2023 Nov;82(5):635-637.

Gan L, et al. Clin Kidney J. 2023 Oct 11;17(1):sfad216.

Sprague SM, et al. Kidney360. 2024 May 1;5(5):732-742.

Takashi Shigematsu, et al. Am J Nephrol. 2021;52(6):496-506.

Fumihiko Koiwa, et al. Sci Rep.2023 Nov 4;13(1):19100.

中国血液净化病例信息登记系统数据(2023年)

Ya Zhan, et al. Sci Rep. 2022 Oct 6;12(1):16694.

联系作者

联系作者

admin

热门会展

热门会展 热门展会

热门展会